紫禁城包含古建筑近万间,是天下上现有最大的木结构古代宫殿建筑群。在六百余年的本事里,故宫古建筑群曾遭遇火灾近六十次。中国传统文化中有个意念念的气候,古东说念主常把消灾的愿望请托于某种特定事物。紫禁城古建筑上就消失着各色各类的“避火咒”与“镇火兽”。

原文作家 | 周乾

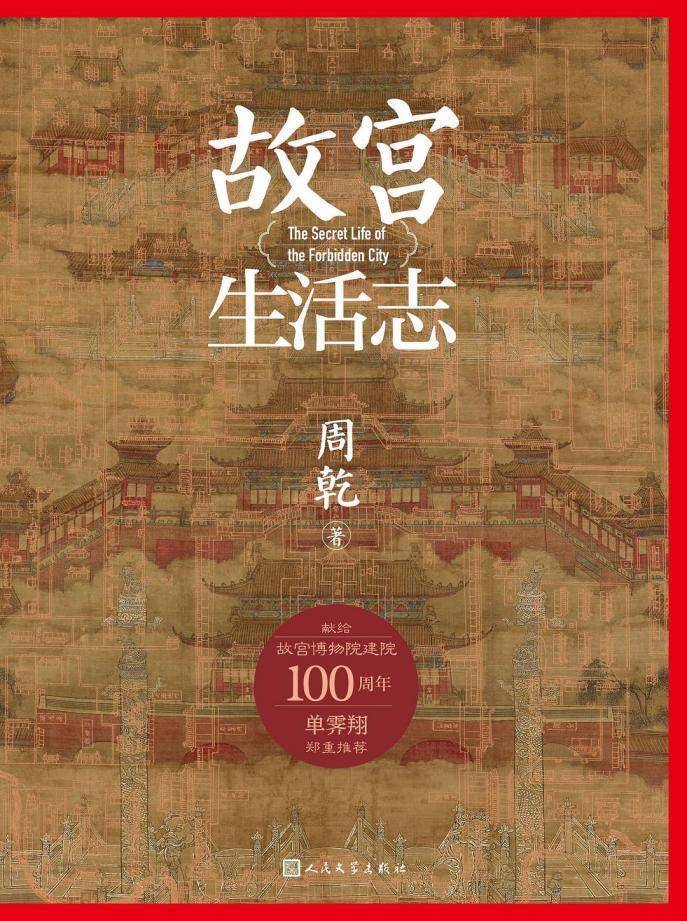

《故宫生存志》

作家:周乾

版块:东说念主民文体出书社

2025年6月

秘要的“避火咒”与“克火”神器

中国传统文化中有个意念念的气候,古东说念主常把消灾的愿望请托于某种特定事物。若仔细不雅察,咱们不难发现紫禁城古建筑上消失着各色各类的“避火咒”。

记载片《紫禁城》(2021)剧照。

藻井是古代紧迫建筑上的常见障翳。在太和殿宝座上方,就有一座极为丽都的藻井,全称为“龙凤角蝉云龙随瓣枋套方八角浑金蟠龙藻井”。这座藻井共有三层:最下为方井,中为八角井,最上为圆井。其中四边形与八角形木骨架相交变成的三角形或菱形空间,称为“角蝉”。藻井正中垂着一只大圆球和六只小圆球,这种障翳叫“轩辕镜”。古东说念主以为,轩辕是“黄龙之体,主雷雨之神”,具有“阴阳交感,雷激为电,和为雨,怒为风,乱为雾,凝为雪,散为露,聚为云气”等才略,也有镇火之效。太和殿藻井不仅是皇权的象征,亦然古东说念主眼中的“防火神器”。

藻井克火的传统早已有之。据东汉应劭《习气通义》记载,藻井的造型访佛于星官“井宿”。井宿为南边朱雀七宿之首,有八颗星,形似水井,因此古东说念主以为井宿主水事。东汉辞赋家王延寿《鲁灵光殿赋》中就曾提到大殿中有“圆渊方井,反植荷渠”。古东说念主以为,藻井上绘有荷花、菱角和水草等与水联系的花草图案,也能产生“厌火”的作用。

这种水草纹克火的文化传统被承袭下来。水草纹饰不仅出当今藻井上,在古建筑室内的顶棚天花和大梁上也能见到它们的身影。举例文渊阁天花板上的小脚水草彩绘画案。“小脚水草”是清晨中期天花板位置彩画的一种,以荷花、水草为主图案,花头沥粉贴金,造型淡雅。

来故宫的东说念主,想必都曾从午门前历程。很少有东说念主追究到,午门匾额上“门”字的写法有所不同:本应为竖钩的一笔竖直而下,并不带钩。再往前走,紫禁城中轴线上的各宫门,不管是前朝的午门、太和门,如故内廷的乾清门、坤宁门等,匾额上的“门”字也都“有竖无勾”。

“门不带勾”是古东说念主防火消灾的一种护讳方式。这种念念想的变成可回想至南宋本事。据清东说念主俞樾《茶香室丛钞》记载:昔日,都城临安存放皇眷属谱的玉牒殿也曾火灾,火势一直膨胀至殿门。有大臣向天子陈诉说,火灾是因殿门匾额上的“门”字带钩而起。于是天子下令把殿门的匾额十足摘下,扔进火中点火,玉牒殿的火灾也很快被扑灭。到了明朝,不管南京如故北京的宫城城门,匾额上的“门”字均不带钩。明东说念主詹希原书写的南京皇宫各宫门、朱孔易书写的北京大明门等匾额,“门”字亦不带钩。

《远西奇器图说》中的水龙暗示图,《故宫生存志》插图。

固然,并非总计紫禁城宫门匾额上的“门”字都不带钩。位于故宫东部区域的宁寿宫建筑群,其中的锡庆门、衍祺门、养性门、宁寿门等宫门匾额上的“门”字都有澄莹的钩。宁寿宫建筑大多为乾隆四十一年(1776)所建,底本是乾隆帝设计退位后真贵天年的地方,许多宫门匾额都是由乾隆帝亲身题写。看来乾隆帝并不提神“门”字带钩会引动怒灾的说法。有真谛的是,清代紫禁城火灾档案上,并莫得宁寿宫建筑群遭遇过严重火灾的记录。

紫禁城檐角的“镇火兽”

很少有东说念主知说念,寄居在紫禁城檐角的异兽也有镇火的寓意。

紫禁城古建筑正脊两头多有龙形兽首,名叫“螭吻”。这种神兽是由汉代“鸱尾”演变为“鸱吻”,进而演化而来的。

螭吻镇火的外传在西汉本事就已见诸文籍。《史记》中有汉武帝元始元年,柏梁殿遭遇火灾的记录。据北宋李诫《营造圭臬》记载:在柏梁殿火灾后,越地巫师说海中有虬龙状的大鱼,外形与“鸱”相同,可激起巨浪,降雨熄灭,于是古东说念主将鸱尾形象置于屋顶,用来镇火。《三国志·魏书》中有“(刺史李世哲)逼买民宅,广兴屋宇,王人置鸱尾”的记载,诠释至少在三国本事已有在屋顶放手鸱尾的作念法。大同市云波路出土的北魏石椁内的陶屋,其屋脊两头也有澄莹翘起的鸱尾。

相较于“鸱尾”,“鸱吻”的造型出现澄莹变化。开垦于唐德宗年间的南禅寺大殿上的鸱尾仅有翘起的鱼尾;而梁念念成绘制的佛光寺东大殿鸱吻不仅有鱼尾,况且澄莹可见鱼尾前部有龙形神兽,瞋目张嘴,作念吞脊状。不难发现,在唐代,“鸱”的形象发生了改变:龙首獠牙,面孔强横,作念张口吞脊状,用于驱邪镇火。

“螭吻”一词较早出当今宋东说念主龙衮的《江南野史》中。明清以后,“螭吻”的叫法慢慢晋升开来。在外传中,螭吻是“龙生九子”的第二子,属于莫得角的龙,通体呈黄色,好东睃西望,心爱吞火。在古建筑边界,因为位于屋顶正脊两头,“螭吻”又被称作“正吻”。故宫太和殿檐角就安放着横眉怒视、“咬住”正脊的螭吻,用来镇火防灾。

故宫文渊阁建筑外檐上还有“游龙负书”“海马负书”的彩画,也隐含避火的寓意。古东说念主以为龙可上天潜渊,司水布雨,熄灭驱邪。“游龙负书”绘制的是一条在祥云之上辗转前行的游龙,龙身驮有卷帙。海马即《山海经》中的,是外传中善走的神马,因产于“北海”,故被称为“海马”。古东说念主以为,海马不仅能在水中疾行,且不惧水火。“海马负书”绘制的是一头在倾盆浪潮的大海中奔腾的马,马背上驮有书匣,也寓有避火的巧念念。

在太和殿屋顶上,还有一只突出的小兽“行什”。除太和殿外,紫禁城总计古建筑屋顶的小兽数量都是单数,且不逾越九只。只有太和殿的屋顶上“蹲”了十只小兽。这么突出的安排,牵出了一段火灾重修太和殿的旧事。

记载片《紫禁城》(2021)剧照。

行什得名如斯,是因为这只小兽在太和殿屋脊上敬陪末座,名交替十。行什的五官很奇特,眉毛翻卷,环眼暴睛,朝天鼻,鸟嚎嘴,嘴里有两只獠牙。它躯壳壮实,乳凸腹饱读,肩后还生着一双翅膀,双手交叉,合手着一杆金刚杵,手掌为十指,脚部却为四趾,造型似鹰爪。远眺望去,与雷震子有诸多相同之处。

陈旧的太和殿屡历火劫。据统计,自紫禁城建成以来,太和殿至少三次因雷击火灾而遭焚毁。《沙哈鲁遣使中国记》中刻画了永乐十九年(1421)三大殿火灾时的可怖现象:“这天晚上,由于天意,恰恰发生大火,其缘由是空中的雷电击中了天子新建的宫室顶……其效劳是大要傻头傻脑十英寻的地方化为了灰烬,烧死了许多男东说念主和女东说念主。”

太和殿每遭焚毁,都要重建。康熙三十四年(1695),太和殿第五次火灾后重建,由匠师梁九负责。因修葺大殿的楠木严重衰败,梁九把太和殿的开间作念了转换。在建筑总尺寸不变的条目下,开间由原来的九间变成十一间。联系词,重建前的太和殿,九个开间对应屋顶角部的九只小兽。而当今,十一个开间的太和殿屋顶又要再行排瓦,瓦件对应的尺寸也要发生变化。梁九发现,屋檐四角排完九只小兽后,恰恰多出一块瓦的空间。该若何补上这“片瓦之地”的空白?念念忖良久后,梁九猜测,不错在这里加多一只新的小兽,这只补空的小兽就是行什。

历史上太和殿屡次着火,大多与雷击联系。梁九在太和殿屋角放手这么一只形似雷震子的神兽,寓意相等澄莹:但愿上天多多“关照”,不再让太和殿遭遇雷火之劫。于是,太和殿屋顶上唯独无二的“行什”,就这么一直保留到了今天。

故宫里的“防火墙”与熄灭器

上头提到的“避火咒”,只反馈了古东说念主防火防灾的好意思好愿望。紫禁城中有什么实用的防火次第呢?这里的建筑布局推行上也有着避火的巧念念。

紫禁城中有一条全长约两公里的内金水河,这条内河由宫城西北的筒子河水关流入宫城中,流经武英门、太和门广场、文渊阁,再从东南角水关出宫,着实环绕了泰半个紫禁城。内金水河被设计成曲荆棘折的景色,并非有意滥用物料,而是挑升为之。因为紫禁城建筑范畴高大,一朝火灾,仅靠井水和水缸中的存水来救火,是远远不够的。内金水河充分接近流域路过的各座宫殿,就是为了粗浅火灾时就近取水。天启四年(1624)午门以南的六科廊火灾、天启六年(1626)武英殿西油漆房火灾,都成绩于在火灾点近邻取到了内金水河的水,才使得火势实时被扑灭。

内金水河与外金水河平面图,《故宫生存志》插图。

除了内河取水,紫禁城中还特等说念坚固的“防火墙”。康熙十八年(1679)十二月三日凌晨,御膳房动怒,火势顺着西北风沿途向南,很快膨胀至乾清门广场、后右门、中右门,又因西风拐了个弯,沿着太和殿西侧的木质斜廊膨胀至太和殿,澌灭了太和殿过头东侧的木质斜廊。历程这次火灾,康熙三十四年(1695)复建太和殿时,匠师梁九将木质斜廊改为砖砌的卡墙。从此,太和殿两侧有了“防火墙”,告捷阻断了建筑两侧的火源由东西向膨胀。

故宫内还有另一种景色的防火墙,叫“封后檐墙”,笔名“风火檐墙”。封后檐的诞生起于雍正本事。顾名念念义,这种墙不设门窗,屋檐位置的檩枋、椽子等木质构件均用砖墙封砌,不露在外面。

《上元灯彩图》(局部),《故宫生存志》插图。

清朝时的紫禁城,不仅是君主后妃的居所,忐忑的围墙之下,也寄居着形形色色的兵丁、宦官和宫女。在日精门、月华门以南一带的围房,就是兵丁、宦官值守的地方。下东说念主当值时或下值后,通常用火作念饭,常有火星蹿到房檐之上。雍正五年(1727),雍正帝下旨校阅围房后檐围墙,“将围房后檐改为风火檐”,一律不留门窗。

故宫里还有四间颇具特质的“石头房”,划分位于凤彩门、龙光门、增瑞门、永祥门四座门廊的南侧。从外面看,这几间房和其他房屋相差无几。但推行上,它们并非用木柴开垦,而是为防火开垦的“实心房”。这些“石头房”四面均为墙体,墙内填满碎砖。跟着本事的荏苒,房檐上的部分漆皮仍是风化、零碎,注重的东说念主从旁历程,大略会发现这些石头房房檐上表现的“石心”质料。

除了“石头房”,故宫内还有一座“烂尾楼”——灵沼轩。要是能完全已毕,它可能会是紫禁城中为数未几的完全“不怕火的建筑”。灵沼轩位于东六宫区域,前身为延禧宫。屡历火劫的延禧宫在说念光二十五年(1845)火灾后绝对化为废地。宣统元年(1909),隆裕太后听从宦官小德张的提倡,要在延禧宫古迹上盖一座“不怕火的建筑”,这等于“灵沼轩”。按照隆裕太后的设计,重建后的灵沼轩将是个“水晶琉璃天下”:

帝登极后,于此营建水殿,以扶养太后。四围浚池,引玉泉山水环绕之。殿凡九层,层九间,又四角各有一亭,计三十九间。以铜为栋,以玻璃为墙,四望空明,入其中者如踏进琉璃天下。墙之夹层中置水蓄鱼,基层地板亦以玻璃为之。低头而窥池中,游鱼逐一可数。荇藻错乱,青翠如画,地板又可开阖,时或揭起,驾小舟直达宫外。中层、表层亦用玻璃,表层顶上更有玻璃缸数事,为蓄鱼之需。楼梯王人置宫外,由东南亭内周折环绕,渐升而不自知也。太后自题匾额曰:灵沼轩。而俗呼曰:水晶宫。闻这次工程费帑已达百万以上,逊位之前锋未毕工也。(黄鸿寿《清史纪事本末》卷七十五)

她估计在地下一层和四周用条石垒砌池塘,引入金水河水;在地上两层、底层四面当中各开一门,四周环以围廊;殿中建四根盘龙铁柱,顶层建五座铁亭,四面出廊,让四角与铁亭相接。闲隙之时,东说念主便可盘桓其中,不雅鱼赏景。有计划到防火安全,灵沼轩以石材作念墙,袭取钢结构框架体系,亦然我国较早的钢结构建筑。这座不怕火的“水晶宫”,因清政府国力贫苦,加之辛亥翻新爆发,开工三年后便停工。如今的灵沼轩,仍是百年前未完工的气象。

多样颇具巧念念的“皇家熄灭器”

除了建筑上的考量,紫禁城中还藏有多样颇具巧念念的“皇家熄灭器”。

水缸是紫禁城中无人不晓的“熄灭器”。在距离内金水河、水井较远的紫禁城中轴线及内廷区宫殿前,精深安放着铜缸。这些缸时常被称为“海”,平素会贮满水,为的是着火时能就近实时取水。据清宫史料统计,紫禁城中大铜缸的口径可达五尺,烧造时要滥用约三千四百公斤铜。清光绪年间,紫禁城内共有大小铜缸、铁缸三百零八口,每年十一月月朔至第二年正月三旬日,宫里会安排杂役苏拉们在缸底烧炭,幸免缸水凝结;熏缸之后,每年从二月月朔运转,这些苏拉还要每月往缸内加两次水,保证缸水不干。

除了铜缸,明清皇家还有一种机械“熄灭枪”——激桶。紫禁城中的激桶有唧筒、水龙两种样式。唧筒在清宫档案中又被称为“岔子激桶”。故宫博物院现藏唧筒多为铜制,呈下粗上细的中空长筒状,由表里套筒、喷水头、支脚、阀门等部件构成。内筒被抽出后,通盘唧筒的长度可达两米。最里层内筒的顶部固定了喷水头,最外层套筒底部特等十个小孔,用于吊水。支脚用于架立唧筒。阀门一般有两个,为铜片或软皮,划分戒指进水和出水。唧筒往往与水桶合作使用。建筑火灾时,救火的东说念主将唧筒支脚展开,立在水桶中,并将外衣筒底部置于水中,将喷水头瞄准火点,前后推拉底部内筒,就能喷出水柱。

记载片《紫禁城》(2021)剧照。

水龙在清宫档案中被称为“泰西激桶”,是一种期骗拉压杠杆的方式取水喷水的熄灭装配。故宫博物院现藏有清宫内政府造办处制作的水龙模子,是其时成批制造水龙前的小样。水龙主要由水箱体、铜缸、活塞、阀门、铁杆、压梁、将军柱、出水管等构件构成。水箱体突出于水龙的“外壳”,且底部有抬杠,便于搬运。铜缸为圆柱形,位于水箱体内,数量可达四只,互相间有软管及阀门相接;两只铜缸用于存水,另两只铜缸内有活塞,用于吸水。

活塞由圆形铜块与数层软皮挤压而成。活塞被固定在一根竖向铁杆端部,铁杆的另一端与压梁固定。压梁为一根长木梁,功能突出于东说念主力挤压活塞的杠杆。将军柱位于水箱体中部位置,底部与水箱体固定,顶部与压梁铰接相接,突出于杠杆的支点。出水管位于将军柱驾驭,为竖向铜管,管底有软管与吸水缸相接,管顶可再接目田动弹的水平管,以便向各个场地喷水。据明代来华宣道士邓玉函《远西奇器图说》记载:水龙救火有奇效,不管着火位置多高、多远,水龙喷出的水都可马上将火灭掉。五六个东说念主操纵装配,熄灭威力胜过百东说念主。清中期起,水龙慢慢取代了唧筒,成为紫禁城中的“熄灭神器”。

PS:本文节选自《故宫生存志》,已获取出书社授权刊发。

本文经出书社授权刊发。作家:周乾;摘编:何也;剪辑:张进;导语校对:赵琳。未经新京报书面授权不得转载,宽贷转发至一又友圈。

最近微信公众号又改版啦

专家牢记将「新京报书评周刊」诞生为星标

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即当前单开云体育